こんにちは!

こまです!

こちらの記事は

ボーカルMIX実践編の

1~5の内容を

一気に乗せた

記事になっています!

1つずつ読むのなんて面倒!!

一気に読みたいんだ一気に!

という方は

このまま進んでください!

この記事は

①音量バランス調節

②ピッチ補正

③タイミング補正

④コンプレッサー処理

⑤イコライザー処理

の内容が

全てのっています。

それぞれ順番に解説し、

もちろんビフォーアフターも

乗せています!

これを最後まで見るだけで、

ひとりでボーカルMIXが

出来るようになっちゃいます!

みなさん、DAWの準備は

よろしいですか??

では、早速本編に入ります!!

音量バランス調節編

こんにちは!こまです。

今回は、

「ボーカルMIXをやってみよう!」

シリーズ1弾目です!

この記事は

実際にボーカルMIXを

記事を見ながら

一緒にやってもらうことで

体系的に

ボーカルMIXの勉強が

できるものになっています!

手元にオケとボーカルの

素材がある人は

実際にDAWに読み込ませて

この記事を追いながら

実際にMIXをしてみましょう!

今回は

「ボリューム調整、波形編集」

についてです。

この記事を最後まで読むと

音量バランスについての

基礎的な部分が

理解できるようになります!

音量バランスというのは

ボーカルMIXの土台です。

つまり、一番大事な

要素となっています。

これが理解できると

あなたのボーカルMIXが

さらにクオリティーの高い

ものとなるはず!

良い歌に良いMIXをして

最高な音楽作品を

作れたら楽しいですよね!

ファンが増えて

作品へのコメントも

たくさん増えたら

より活動への意欲がわいて

もっともっと音楽したい!

というワクワクした気持ちで

毎日を過ごせる

こんな最高の人生が

待っています!

逆に音量バランスについて

ちゃんと理解できないと、

あなたのMIXが

土台から総崩れしてしまいます。

音量バランスが

最適でないと

MIXがいつまでも

完成せず、

「なんか違う…」

「なんかしっくりこない…」

「やっぱやり直そうかな…」

こんな気持ちが

頭の中を巡り続けます。

その結果、

「自分には才能がないのかな」

「やっぱりボーカルMIXは

無理だったんだ」

とあきらめてしまい、

いつまでもボーカルMIXが

できないまま、

音楽活動自体が

嫌になっていく

音楽活動を諦めて

音楽のない生活になったり、

音楽で輝いている人に

嫉妬したり非難したり…

そんな悲しい人生に

なってしまうかもしれません。

それが嫌だ!という人は

最後まで読んでみましょう!

実は僕も過去に

ボーカルMIXでたくさん

失敗してきました。

どんなに頑張っても

出来ないことばかり、

「コンプ?EQ?サチュレーター?

なにそれ?どういうこと??

何をすればいいの?」

こんなことを毎日思って、

時には音楽が嫌いになりそうな

日もありました。

そんな僕がスランプから

抜け出したのは

これから話す内容を

知ることができたからです!

これを読んでいるあなたも

ボーカルMIXにいろいろな悩みを

持っているはず。

色んなプラグイン、

色んなMIXの情報

たくさんありますが、

一番大事なのは何か

まず最初に何をすればいいのか

この記事にすべて書き記しました。

本気でボーカルMIXが

出来るようになりたいという人は

最後までお付き合いください。

今回の記事は

途中までは無料ですが、

音量バランスの詳しいやり方

などについては有料になっています。

それではまず

この記事で解説するのは

『音量バランス調整』と

『波形の編集』についてです!

こちらのサンプルは

ビフォーアフターです。

音量バランスを調整すると

楽曲の聞こえ方が

こう変わります。

↓音量バランス調節前

↓音量バランス調節後

調節前の音は

フェーダーを一切動かさず

波形の持つ音量そのまま

調節後の音は

フェーダーだけを使い

音量の調節をしました。

どんな変化を感じましたか?

僕がどんな操作をしたのかは

これから解説していきます!

なぜ音量バランスを調整するのか

まず、僕はボーカルMIXの

順番を決めています。

一番最初に必ずやるのが、

この「音量バランスの調整」です。

なぜ一番最初に

音量バランスの調整を

するのかというと、

「音量バランスが

すべての土台になる」

からです!

そんな大事じゃなくない?

こう思ってしまう人は要注意。

めちゃめちゃ大事な部分です。

ボーカルMIXは

音量バランスが全てです。

どんなにEQを使っても

どれだけコンプレッサーを使っても

どんなにリバーブをセンドしても

ディレイを入れたとしても、

最終的には音量バランスが

作品の聞こえ方を決めます。

どんなにいいプラグインを

大金かけて買ったとしても

音量バランスが悪ければ

聞こえ方は悪くなります。

どんなにいい倍音が出る

最高のプラグインを使おうとも

ボーカルの音量が極端に

小さかったり、逆に大きすぎたら

すっごく聞きずらいですよね。

その音量バランスを

僕は最初に決めてしまいます。

そして、

『一度決めた音量バランスは崩さない』

というのが鉄則です!

理由はシンプルで、

音量バランスがずれるから

です。

とくに世の中にあるプラグインは

「通すだけで音が良くなる」

と言われるものがたくさんあります。

そういうプラグインこそ

使うときは気を付けてください!

単純にプラグインの中で

EQがかかっているだけだったり、

出る音が大きくなるように

最初から設定されていたり

するものが多いです。

人間は大きな音ほど

良い音だなぁ~

と錯覚します。

なので、そういったものに

惑わされてもすぐに気づけるよう、

最初に音量バランスを決めて、

そこからはなるべく

バランスを崩さないようにしましょう!

音量バランスの整え方

さて、実際に音量バランスを

決めていきましょう!

使うのは「フェーダー」と

波形のフェーダーです。

フェーダー

まずはフェーダーから!

波形を読み込んだときは

全て0dbですよね?

このままだと

オケが必要以上に

大きかったり、

逆に小さすぎたり

してしまいます。

これを調整していきます!

購入ありがとうございます!

音量バランスを整えるときは

これを意識してください!

「ボーカルがオケより

一歩前にいる」

どういうことか

分からない人も

いるかと思います。

ちょっと試してほしいのですが、

オケの音量は全く動かさずに

ボーカルのフェーダーだけ

上下に動かしながら

再生してみてください。

ボーカルの音量が

上下しますよね。

これを、音量ではなく

「距離感」を意識して

聞いてみましょう!

すると、

音量を下げたら

ボーカルが後ろに遠のくように聞こえ、

音量を上げたら

ボーカルがこっちに近づいて

まるで目の前で歌っている

そんな風に聞こえてきます。

そうやって聞くことが出来たら

距離感の感覚がつかめている証拠です。

この距離感が、

めちゃめちゃ重要に

なります!

この距離感の感覚を

掴めるようになった上で、

先ほどの

「ボーカルがオケより

一歩前にいる」

というバランスを意識して

フェーダーを動かしてください!

どうですか?

以前よりも

しっくり来たという人が

多いと思います。

「いや、なんかよく分からん」

という人もいるかもしれません。

大丈夫です!

この感覚はすぐ完璧に

習得できるものではないので、

なんども試しながら

身体にしみこませましょう!

そして、完璧を目指す

必要は全くありません。

60点ぐらいの出来栄えで

次に進んで大丈夫!

僕も最初はそれぐらいの

クオリティーで

次の工程へ進んでいました。

それを繰り返していくと

だんだん70点、80点、90点を

目指せるようになります。

フェーダー操作はここまでです。

もう動かさなくて大丈夫です!

そしてもう一つ、

波形の編集。

これは、録音した声の中で

「ここだけちょっとうるさすぎる!」とか

「ここだけ音が極端に小さいな」

という部分を切り取り、

その波形だけ

音量を変更します!

これをすると、

通して聴いた時に

音量に関する違和感が減ります。

ですが、これはあくまで

波形の音量差が極端な時にだけ

使うようにしてください!

細かな調整は

まだやらなくて大丈夫。

音量バランスについては

以上になります!

さいごに

今回は

音量バランスについて

お話ししました。

いかがでしたか?

音量バランスは

MIXの中で一番大事な要素です。

バランスの感覚が

ついている人と付いてない人は

MIXのクオリティーが全く違います。

そしてこの感覚は、

日常の中で鍛えることができます!

鍛え方は簡単です。

これから聞く音楽、

世の中で流れている音楽、

全ての音楽を聴くときに

「オケとボーカルのバランス」

に全感覚を集中させてください!

これをするだけで、

音量バランスに対する耳の感度が

爆上がりします。

僕が音量バランスを

綺麗に整えるようになれたのは

これをやったからです。

ですが、これを僕が言って

実際に行動するのは2割。

継続する人は1割以下です。

つまり、継続するだけで

上位10%になれます。

ぜひやってみましょう!

ピッチ補正編

ここからは

ボーカルMIX実践編の第2弾!

『ピッチ補正』について

やり方や考え方、

基準などについてお話しします。

みなさんは

ピッチ補正、

やっていますか??

僕は、ピッチ補正を

知ったことで

ボーカルMIXの可能性が

100倍広がりました。

めちゃめちゃに

可能性が広がり、

「これが上手にできれば

クオリティーが

上がりまくるぞ!」

とワクワクしていたのを

今でも覚えています。

今回話す内容は

そのピッチ補正の中でも

特に重要だと思った話を

まとめたものになっています。

最後まで読むことで

よりレベルの高い

作品がつくりだせます。

聞くだけで感動する。

感情が動いて仕方がない…!

鬼のようにリピートしちゃう

そんな歌ってみたや

楽曲を作る一歩が踏み出せます!

毎日寝る前に、

「次はこんな作品を作るぞ!」

と、ワクワクと期待に

溢れた最高の人生が

あなたを待っています。

逆に今回の内容が

分からないままだと、

あなたのMIXが

これ以上良くなることは

ありません。

良い作品が作れないと

当然モチベーションも下がりますよね。

考え方もどんどんネガティブになり

他人の作品を見て

それが大きく評価されている

ことに腹を立てて

誰かのアンチをしてしまったり

最悪音楽活動を

辞めちゃうなんてことも・・・

そうなったら嫌ですよね。

そうならないためにも

本気でMIXやりたい人は

最後までお付き合いください。

ですが、内容を話す前に、

ここであなただけに

打ち明けちゃいますが、

ピッチ補正の完璧なノウハウは

この世に存在しません。

ピッチ補正は

人によって違います。

軽くしか補正しない人

がっつり補正する人

どちらもありますよね。

それは楽曲によっても変わるし、

その人の歌い方によっても

変わります。

もしあなたがMIXの

依頼を受ける側の人であれば

依頼人の要望だって

あるかもしれません。

このように、常に

ピッチ補正のゴールは

変わり続けます。

たった一つの

完璧なゴールは

存在しません。

ちなみにピッチ補正以外も

完璧な正解は

存在しません。

なので、ノウハウを

調べるのではなく

「あなた自身の理想」

を追求していきましょう!

それを追求するために

必要なものを

全てここに置いてきました。

ピッチ補正の

ビフォーアフターを

サンプルで貼っておきます。

↓ピッチ補正前

↓ピッチ補正後

ピッチ補正とは

そもそもピッチ補正とは

どんなものなのか

言語化できていない

人が多く見受けられます。

なのでここで、

僕の言葉でピッチ補正について

お伝えします。

ピッチ補正でやることは、

ズレた部分の補正です!

まあ、めちゃめちゃ

当たり前のことを

言っていますね・・

歌を歌っていると

かならずどこかで音程の

ズレが発生します。

それを修正していく

作業がピッチ補正です。

ズレることは

人間である以上

仕方がないものです。

中には

「そのズレが味なんだ」

「ズレなんて一切気にしない」

という人もいたりします。

それはそれでいいと思います。

ズレたピッチを補正してあげると

聞きやすくなります。

ピッチ補正の目的は

「歌を聞きやすくする」

というところにあります。

それでは

実際にピッチ補正を

しましょう!

Cubaseの人はVari Audio

Studio Oneの人はMelodyne

Logic Proの人はFlex Pitch

を使いましょう!

補正のやり方

補正のやり方は簡単です。

補正したい箇所を区切って

上下に動かす。

以上です。

・・・これだけの説明だと

返金騒動が起きますよね笑

確かにやり方は

これだけなのですが、

実際にやろうとすると

きっと思い通りに

いかないはず。

なので今回は、

ピッチ補正の基準と

取り組み方をお伝えします。

これを覚えて

あとはひたすらピッチ補正に

取り組むのみ!!

補正の基準と取り組み方

ピッチの補正は

一度やっただけでは

習得できません。

なのでこれから

僕が実際に意識している

補正の基準と取り組み方を

解説します。

-

聞いて問題なければok

-

完璧ではなく理想を

-

量をこなす

解説します。

聞いて問題なければOK

聞いて問題がない、

明らかに音程がずれている

という箇所がない。

これがピッチ補正の

ゴールです!

なぜなら、聞いて問題が

ないからです。

ですが、補正する側は

どうしても問題を

作り出してしまう癖があります。

「この部分だけ聞いたら

ズレてるんだよな~」

「通しで聞けば気づかないけど

この数秒だけを聞いたら

ちょっとズレてる・・・」

ピッチ補正初心者の方は

こういった発見をしても

一旦スルーしてください。

僕らの作品を聞くのは

リスナーさんです。

リスナーさんは僕らと違って

楽曲全体を聴きます。

僕らのように、たった数秒を

何度も往復して聴くなんて

変態的なことはほぼしません。

なので、「通しで聞いて」

問題なければok

という基準で補正をしましょう!

完璧ではなく理想を目指す

完璧と理想の作品の違いは

分かりますか??

この2つの違いを

僕の言葉で伝えると、

完璧な作品は

『誰が聞いても満足する

非の打ち所がない作品』

理想の作品

『こうなってほしい!

という気持ちを具現化した作品』

となります。

僕は完ぺきではなく

理想の作品を作るために

努力しています。

理想というのは

「こうなったら最高だろうな…」

「こんな作品ができたらいいな…」

というワクワクから来ているものです。

あなたが作る作品の

一番最初のリスナーは

だれか分かりますか??

それは、あなたです。

だからこそ、あなたが

満足できる作品、

つまり「理想の作品」を

作ってほしいんです。

そして「理想」なので

ちょっとズレていようが、

なにか他の人には

理解できない部分があろうが

あなたの理想です。

それを基準にして

作品を作っていいんです。

僕も先ほどのサンプルを

MIXするとき、

特定の箇所だけ

ボーカルのピッチを

「意図的に高く」しました。

そうすることで、

聞いた時により印象に

残りやすく、

より気持ちが乗り

「こうなってほしい!」が

具現化されます。

ですが完璧を目指していると

これが出来ません。

「ピッチは常に完璧に

合っていないといけない」

という考え方になり、

本当にやりたいことが

できなくなります。

完璧ではなく、理想を

追求しましょう!

量をこなす

量をこなしてください。

全てはそこからです。

僕は先ほど

ノウハウはない

と言いました。

ですが、上2つの基準を

目指しながら量をこなすと

パターンが見えるようになります。

そして音程への感度も上がり、

どんなピッチ補正をするのか

それによってどう変化するのか

どう変化させたいのか

それが見えるようになってきます。

つまり、世界に一つだけの

あなただけのノウハウです。

そして、質が上がります。

質というのは、

こなした量の中から

いらない不純物を取り除いた結果

最後まで残った結晶のことを

表しています。

なのでまずは量をこなし

色んなケースに出会い、

理想のピッチ補正を見つけ

それを自分で具現化する

という手順でやっていきましょう!

最後に

以上が、

ピッチ補正の全てです。

参考になれたら幸いです。

これはピッチ補正以外の

全ての工程に言えますが、

大事なのは

基準と目的です。

現状の音に対して

理想の音を作ることを目的にし、

そのために基準を作り

そこに到達するまで

ひたすら試行錯誤する。

これをひたすら繰り返す

すると上達し質が生まれる。

全て同じです!

これが、僕が

伝えたかったことです。

タイミング補正編

ここからは

タイミング補正について

話していきます。

みなさんは

タイミング補正

やっていますか?

僕はというと、

ボーカルMIXを

始めたばかりのころは

タイミング補正を

やっていませんでした。

というより、

タイミングが補正できる

という事を知りませんでした。

なので、初めてタイミングを

補正した時の感想は

「何これ最強じゃん!」

でした!笑

今回はそんな

タイミング補正について

そのやり方と考え方を

あなたに伝授します!

この記事が理解できると

タイミング補正が

みるみるうちに上達し、

タイミング補正をする前から

理想のタイミングを見つけ出し

爆速で補正ができるようになり、

今までくすぶっていた

「なんか上手くいかない」

「なんか聞き心地が悪い」

こんな問題が解決します!

聞き心地のいい、

何度でも聴いていられる

最高の音楽作品を

作れるようになります!

逆にタイミング補正が

分からないまだと、

作品が完成したのに

なぜかクオリティーが

上がらない、

なんか変、という違和感が

いつまでもあなたの作品から

抜けない。

それを繰り返しているうちに

違和感が解消されない

ことにストレスを感じ始め、

作品づくりも

飽きてしまいやめてしまう

なんてことも・・・

そうならないようにするのが

今回の記事です!

本題に入る前に、

タイミング補正の

ビフォーアフターの

サンプルを貼ります。

↓タイミング補正前

↓タイミング補正後

それではさっそく

実践編に入ります!

タイミング補正とは

まず、タイミング補正

とは何かについてお話しします。

タイミング補正とは、

歌のリズムの補正です!

つまり、

「歌詞的にどうしても早くなっちゃう」

「リズムを間違えてたことに気づかなかった」

「どうしてもリズムがモタモタする…」

という歌い方の悩みを

リズムの観点から

解消するものです!

つまり、

ズレた部分を補正して

聞きやすいようにする

というものです!

タイミング補正の目的は

「聞きやすくする」

ことです。

「すべての音を

リズムに完璧に

合わせなきゃいけない」

という訳ではありません!

他の工程でもそうですが

全ては「聞きやすくする」

という目的があります。

「完璧なMIX」と「聞きやすいMIX」

は全く違います。

そこだけ注意しましょう!

では実際にやり方を説明します。

タイミング補正のやり方

それでは実際に

タイミング補正を

しましょう!

・Cubaseを持っている人はAudio Warp

・Studio Oneを持っている人はMelodyne

・Logic Proを持っている人はFlex Time

を使いましょう!

上の3つで共通するのが

「ズレている箇所を修正する」

ということです。

これは各機能で

使い方が微妙に違うので

割愛します。

リズムがずれた部分を

適切な位置に移動させる

ということですね。

操作自体は単純ですが、

「聞きやすく」補正するのが

意外と難しい。

中には、苦手だ・・という

人もいると思います。

なので、ここから

補正の基礎的なやり方と

コツについて解説します!!

補正の基礎とコツ

まず補正の基礎についてですが、

これはタイミング補正だけでなく

ほかのMIX工程すべてに

言えることですが、

一番大事なのは、

「大きな操作」から「小さな操作」へ

進んでいくという事です!

「え、どういうこと??」

という人が多いと思います。

大きな操作と

小さな操作は、

それぞれ補正するときの

状況が違います。

例をあげます!

大きな操作の例:

レコーディングしたんだけど、歌っているときに気持ちが乗っちゃって特定のパートだけ全体的に急いで歌っちゃった。

小さな操作の例:

レコーディングしたんだけど、歌い方の癖でどうしてもこのフレーズだけ音が詰まっちゃうんだよね~。

まず大きな操作

大きな操作は上のように

広い範囲でタイミングが

ズレてしまったときに行います。

Audio Warpなら

動かす範囲の選択を広くする

Melodyneなら

複数の音を選択して

左右にずらす

というやり方をします。

最初にやるのはこの操作です。

なぜかというと、

通しで聞いた時に

こちらのほうが気になるからです。

「なんかサビだけ走って

きこえるんだよな~」

「なんかAメロだけ

どんどんオケのテンポに

歌が置いてかれてない…?」

という風に、聞き手が

違和感を覚えやすいです。

大きな操作が出来たら

次は小さな操作です!

小さな操作は、

歌い方の問題などで

どうしても特定の音だけ

走ったり遅くなったり

という場合に行います!

やり方は、

ズレた音だけを選択し

適切なタイミングにする

というやり方です!

こちらの方は

仮に補正しなくても

通しで聞いた時に

違和感を覚えられにくいです。

なので、まずは大きな操作

そこから小さな操作を

していきましょう!

つねに大きなものから

楽曲に影響を与えやすい

ものから調整しましょう!

補正の基準と考え方

タイミング補正の基準は

「聞いて問題なければok」です!

実は、ピッチ補正と一緒です。

というか、MIXすべてが

この感覚で大丈夫です。

人によっては、

特定の場所だけが

どうしても気に食わない

どうにかして修正したい

だけど全体で聞いたら

違和感がない。

というケースがあります。

僕はその場合、

気に食わない部分は

補正しません。

基本的に補正には

完璧な答えが存在しません。

なので「60点で次へ進む」

という基準で補正やMIXを

してあげましょう!

「完璧」ではなく「自然さ」

次に大事なことは

「完璧」ではなく「自然さ」

です!

自然さというのは

「聞いて問題がなければok」

とほぼ一緒ですが、

ここでの基準点は

・リズムがよろけず聞きやすいか

という部分です。

補正をしてから聴いた時に

「明らかにリズムがよろけてるな」

という場合はさらに補正しましょう。

「ちょっとよろける気はするけど

意識しないと全然分からない」

という場合は先に進みましょう!

僕もMIXの勉強をするために

色んな楽曲を聞くのですが、

タイミングを完璧に

補正しているという楽曲は

ほぼありませんでした。

完璧な補正というより

フレーズ感やオケとの一体感など

先ほどの

「リズムがよろけず聞きやすいか」

の部分を大事にしていました。

量をこなす

最後に大事な考え方が

「量をこなす」

ということです!

量をこなすことで

何をすればいいのか、

逆に何をやらなくていいのか

などが明確になります。

その結果、目の前の音に対して

必要な処理だけを

適切に行うことができます。

それをするためにも

量をこなしましょう!

そして忘れてはいけないのが

「目的を持つ」ということです!

目的を達成させるために

量をこなして試行錯誤する

これが最強です。

目的は先ほども書いた

「リズムがよろけず聞きやすいか」

という部分です。

綺麗なリズムで

歌声が聞こえるように

たくさん練習して

タイミング補正を

攻略しましょう!!

最後に

今回はここまでです!

タイミング補正について

分かりましたか??

僕が常に伝えたいのは

「完璧は必要ない」

ということです。

そして

「60点で次へ進む」

これさえできれば

めちゃめちゃ上達します。

コンプレッサー処理編

次は、

『コンプレッサー処理』

についてガチ解説します!

ここからは

ボーカルMIXにおける

コンプレッサーの使い方、

コツや基準、

上達するための考え方など

あなたのMIXに使える

ものを厳選してまとめました!

この内容を

ボーカルMIXを始めたばかりの

当時の僕に教えたい・・・

そう思いながら

作りました

コンプレッサーが

理解できるようになると

ボーカルMIXの解像度が

恐ろしいぐらい上がります。

あなたの耳が

「音量バランスを聞く」

耳へと進化し、

コンプレッサーだけでなく

全体の音量バランスや

既存曲を聴いた時の

音量バランスも聴き取れる

ようになります!

もちろん歌ってみたや

音楽作品のクオリティーが

格段に上がります!

過去最高のクオリティーで

音楽作品を作れた時の

気持ちは想像つきますか?

それも、学べば学ぶほど

ミックスが上達し、

毎曲レベルで

最高クオリティーを

達成し続ける・・・

そんなジャックポットの

ような音楽人生を

送ることができます!!

ですが、反対に

コンプレッサーについて

理解できていないと、

あなたの音楽人生が

一気に底へと

落ちていくかも・・・!?

コンプレッサーが

いつまでも理解できず、

明確な理由も目的も

ないままインサートし続ける

周りの音楽仲間ばかりステージが上がり

自分だけ取り残されたまま・・

だけど結局コンプレッサーを

扱えるようにはならないから

いつまでも上手くいかないまま、

音楽活動自体をやめてしまう・・

あくまで最悪の場合ですが

そうなるかもしれません。

今のうちから

そうならないように、

コンプレッサーについて

覚えてしまいましょう!

とはいえ、僕も最初は

コンプレッサーについて

本当に本当に本当に!

なにも!!分かりませんでした!!!

僕は高校を出てから

専門学校で作曲を学び

それだけでは飽き足らず

MIXの本を買い動画を視聴し、

学校の先生にも質問を繰り返し

音楽仲間と毎日音楽をしていました

それなのに、コンプレッサーだけは!

いつまでも使いこなせませんでした。

そんな僕ですが、今では

MIXの依頼を受けながら

人にボーカルMIXのやり方を発信し、

こうやって記事も書ける

までに成長しました!

全て、これから先に

書いてあることを理解し

実践し続けてきたからです!

次はあなたの番です。

コンプレッサーについて理解し

あなたのボーカルMIXを

楽しいものに、

実りあるものに、

成長できるものに

していきましょう!!!

まず最初に、

僕がコンプレッサーをかけた

ビフォーアフターの

サンプルをのせます。

参考にどうぞ!

↓コンプレッサー処理前

↑イコライザーと書いてありますが、

コンプレッサーの間違いです。

コンプレッサー処理後

それでは本編進みます!

コンプレッサーとは

まずはここでコンプレッサーについて

おさらいします。

コンプレッサーとは

「音量バランスを整えるもの」

です!

音量バランスが整うと

1曲通してボーカルが

綺麗に聞こえます。

サビから音がでかい!とか

この部分だけ小さすぎる・・

とかがなくなります。

ですが、これだけでは

少し理解しにくいですよね。

もっと理解しやすい伝え方をします。

コンプレッサーとは、

「大きな音の音量を下げる」

「小さな音の音量を上がる」

その結果、ボーカル全体の

音量差が小さくなる

それによって、

ボーカルが聞こえやすくなる!

そのためのプラグインです!

購入ありがとうございます。

正直、この説明の仕方が

世界一伝わりやすいと

思っています。

僕は自分の公式ラインを

運営していて、

そこで電話相談なども

受けているのですが、

そこに来てくれた人だけに

これを教えています。

そうすると、みんな

急に腑に落ちたかのように

理解してくれます。

これが、コンプレッサーの

基礎中の基礎になります。

では、ここからどうやって

コンプレッサーを使えば良いのか

それについて解説します!

DAWの準備ができた人から

この先をお読みください。

コンプレッサーの使い方

ここからは、ボーカルに対する

コンプレッサーの使い方を

解説します!

まず最初に伝えますが、

コンプレッサーにおいて

「どんな音にも完璧に合う

100%正しい数値」

というものが存在しません。

なぜかというと、

声は人によって違うから、

そして声によって

コンプレッサーかかり方が

変化するからです。

なので最初は

できるだけツマミの少ない

コンプレッサーを使いましょう。

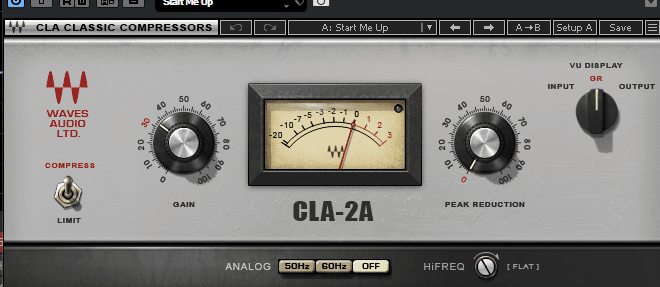

おすすめは

「CLA 2A」という

名前のコンプです。

使うツマミは2つなので

コンプレッサーの中では

かなりシンプルです。

もし持っていない場合は

「フリープラグイン 2A」

と検索してください!

2A系のコンプには

2つのツマミが付いていて、

左のツマミがゲイン

右のツマミがリダクション

となっています。

左のツマミは

音量をいじるもので、

右のツマミが

どれぐらいコンプをかけるか

というものになります。

なので右に回せば回すほど

コンプレッサーが強くかかります。

ある程度右に回して

全体の音量バランスが

揃ってるな

と思ったらokです!

「なんとなく揃ってる・・かも!」

とかでも大丈夫!

なぜなら、今まで

その基準すら

あなたの中になかったのですから。

ちなみに、

2A使うの面倒!!

という人は、

基準を教えるので

もっとツマミので大丈夫です!

コンプの名前と基準

コンプレッサーには

いろいろな数値があります

ひとつずつ、

能力と基準をお伝えします。

①スレッショルド

スレッショルドとは

「ここより大きな音が出たら

音量下げるからね!!」

という音量のラインです。

基本的に、このラインより

大きな音にたいして

コンプレッサーが作動します。

「この音ちょっとでかいなぁ」

と思った音にコンプが作動する

というのを基準にすればokです。

②レシオ

レシオは、スレッショルドを超えた

音をどれくらい小さくするかを

決めるものです。

半分ぐらい小さくするのか、

→2:1

4分の1ぐらい下げるのか

→4:1

スレッショルドの音量まで

一気に下げるのか

→∞:1

などなど・・・

ですが、ボーカルMIXでは

ここはいじらなくてokです。

③アタックタイム

アタックタイムとは

スレッショルドを超えてから

コンプが作動するまでの時間です。

コンプレッサーは

大きな音が鳴ってから

スグには作動しません。

「大きな音だ!びっくりした~

よし、作動するか」

って感じです。

ボーカルMIXでは

大体100msより早くが

いいです。

分からなかったら

最速か放置でok!

④リリースタイム

リリースタイムは

音がスレッショルドより

小さくなってから

コンプの作動が終わるまでの

時間です。

「あ、音が小さくなったな~

よし、作動おしまい!」

って感じです。

ボーカルMIXでは

大体100msより早くが

いいです。

こちらも分からなかったら

最速か放置でok!

こうして、コンプレッサーが

作動して、大きな音が

小さくなります。

⑤ゲイン

ゲインは、プラグインを

出る音の音量を

いじるものです。

先ほどの2Aにも

ありましたね。

コンプレッサーを使うと

ボーカル全体の音量が

下がったように聞こえます。

なので、下がった分を

ゲインをひねって上げます。

ここで一番大事なのが、

「コンプをかける前と

同じ音量バランスにする」

ということです!!

もしここで

必要以上にゲインを

上げてしまうと、

元々作ってあった

音量バランスが崩れます。

そうならないために、

コンプをオンオフしながら

音量バランスが大体同じに

なるようにゲインを

ひねりましょう!!

コンプの基準と考え方

コンプレッサーをかけるとき

「どこまでかければいいか

分からない」

という人がいます。

なので伝えます。

「聞いて問題なければok」

です!!

これだけだと

ブーイングを食らいそうなので、

まず、コンプレッサーは

「大きな音を下げる」

「小さな音を上げる」

ですよね。

ボーカルMIXにおける

コンプレッサーを使う目的は

「大きすぎる音を下げて、

小さすぎる音が聞こえる」

つまり

「音量バランスが揃っている」

という状態を作るのが目的です!

なので、コンプレッサーをオンオフして

大きな音の音量が下がり、

小さな音の音量が上がっていれば

それでokです!

だけど、どうしても

1回やるだけでは

習得はできません。

そのためにも、

「量をこなす」ことを

意識してください!

なんどもコンプレッサーを

使ってみる

同じボーカルに

色んなコンプレッサーを

かけてみるなどなど・・・

コンプレッサーをかけてから

その音を書き出して

波形を見比べるのも

いいと思います。

(僕もよくやってました)

とにかく、量をこなす。

大変だな・・・と思う人は、

「小さな子供が新しい

おもちゃで遊んでいる

ような気分」

でコンプレッサーを

使ってあげると

楽しくできるかと思います!

最後に

今回はここまでです!

コンプレッサーへの苦手意識が

すこしでもなくなったら

嬉しく思います!

イコライザー処理編

今回は、

イコライザーについて

解説します!

この記事を最後まで読むと

ボーカルMIXに対する

イコライザーの使い方が

細かく分かるようになり、

MIXのクオリティーが

またまた上がってしまいます。

クオリティーが上がると

自信が芽生えてきます。

自信が生まれれば、

あなたの音楽活動が

さらに華やかなものになります!

逆に言えば、

今華やかな人たちは

みんな自信を持っています。

あなたもそうなりたいですよね。

リスナーは自信のある人に

ついていきます。

つまりあなたに自信がつけば

リスナーはあなたに

釘付けになります!

反対に、もし

イコライザーの使い方が

分かっていないと、

ボーカルMIXで一気に

失速してしまいます。

イコライザーが理解できないと、

いつまでも悪目立ちした

作品ばかり作ることになり

どんなに投稿しても

聞いてくれる人が増えないまま

音楽活動が

つまらないものになってしまう。

そうはなりたくないですよね!

この記事を最後まで読んで

最高の音楽人生を進む

1歩目にしましょう!!

まず最初に

イコライザー調整をした

ビフォーアフターを載せます。

↓イコライザー処理前

↓イコライザー処理後

イコライザーとは

イコライザーとは、

帯域ごとの音量バランスを

整えるプラグインです!

音がこもったピアノがあれば

どこかの帯域が出すぎてる証拠

その帯域の音量を下げることで

こもりが解消されます。

逆もしかり。

本当はもっとほしいのに

小さくて聞こえにくい帯域があれば

その帯域の音量を上げることで

それが解消されます。

そうやって使うのが

イコライザーです!

では、ボーカルMIXにおいての

イコライザーの使い方って

何だと思いますか??

もちろん、使い方は

一緒です。

しかし、どうやって

イコライザーを使えば良いのか

目の前の音に対して

どうやって処理をすればいいのか

分からないですよね?

イメージが付かないですよね?

それを、これから

伝授します。

DAWの用意を

忘れずに!!

ボーカルMIXにおけるイコライザーの使い方

結論から言います。

世の中の声は

大きく分けると

4種類あります。

それに対して、適切な

イコライザー処理をすればokです!

その4種類とは、

①明るくて細い声

②明るくて太い声

③暗くて細い声

④暗くて太い声

この4種類です!

暗いというのは

根暗という意味ではなく

「こもっている」という声です。

私こまは、

④の暗くて太い声

の持ち主です!

今はだいぶ解消しましたが、

以前は声がこもりまくって

仕方がありませんでした。

声も通らないので

声を張り上げても

遠くの相手には聞こえない

そんなことが

よくありました・・・笑

あなたは何番ですか??

ぜひコメントで

教えてください♪

話を元に戻しますが、

イコライザーは

この4種類の声に対して

使い分けをします。

ですが今の状態では

イコライザーを使う事すら

難しいはず。

だってイコライザーは

0~20000Hzまでの帯域を

自由に調整できるから

それだと選択肢が多すぎて

何をすればいいのか

分からないですよね。

なので特別に!!

僕が実際にEQ処理で

使っている帯域を

紹介します。

真似しながら、

EQの使い方と

音の変化を体感しましょう!

使うEQの帯域

僕が使っているのは

主にこの4つです!

①原音の帯域

②倍音の帯域

③ジャリジャリの帯域

④シャリシャリの帯域

③から急に

抽象的な言い方に

なってしまってますね…笑

数字で書くと(だいたいの数字)、

①100hz~600hz↓

②600hz~3khz↓

③3khz~9khz

④9khz~20khz~

この4つの帯域を駆使して

イコライザー処理をしていきましょう!

EQ処理のコツ

EQ処理のコツは、

各帯域の音を

覚えることです!

上に書いた

4つの帯域を

それぞれ個別で聞き、

「はぇ~こんな音が

なっているのか~」

という感じで、たくさん

聞いてください!

僕もこれをやって

それぞれの帯域の音を

理解しました!

これができるようになったら

ある程度頭の中で

各帯域の音を予想して、

そのあとに個別で聞く、

違いがあったら修正する

というのを繰り返しましょう!

これをするだけで

「帯域ごとの音を聞き分ける」

という能力がつきます。

ここまでできたら

あとはひたすら、

いろんな曲をMIXするだけです!

EQ処理の基準と考え方

EQ処理の基準は

「聞いて問題なければok」

です!

これはもう他の工程と一緒ですね。

60点で次へ進みましょう!

よく、

「私の歌声がEQを入れなくても

オケになじんでいます。

でもEQを入れないとダメですか?」

という質問が来ますが、

僕はいつも

「その場合はEQを使う必要ないです!」

とアドバイスしています。

それぐらいの基準で

進んで大丈夫です。

(ちなみに、原音の帯域は

音が大きくなりやすいので

下げると良い場合が多いです)

そして先ほども書いた通り

帯域ごとの音を個別で聞く

という事をたくさんしてください!

量に勝るものはありません。

最後に

今日はここまでです!

EQについて理解できましたか?

新しい発見はありましたか??

ひとつでもあなたのMIXに

良い影響を与えられたら

とても嬉しいです!

そして、今回の記事は

ここまでです!

ここまで見てくださり

ありがとうございました!

コメント